公证过的房产在离婚时如何进行财产分割?

随着社会经济的发展和法律制度的完善,离婚纠纷案件逐渐增多,尤其是在涉及不动产如房产的分割问题上,法院通常会依据相关法律法规及司法解释来作出公正判决,在已公证过的房产中,夫妻双方应该如何进行财产分割呢?本文将从公证过的房产离婚的具体情况出发,探讨其在财产分割中的应用。

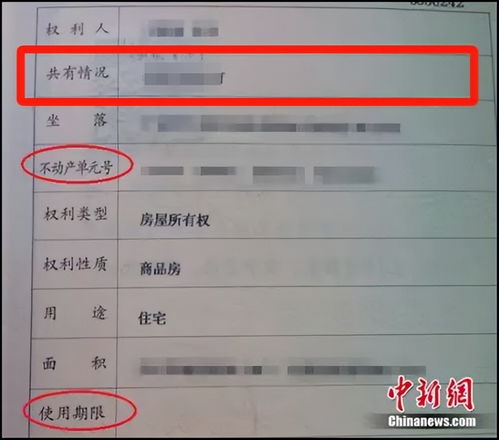

公证过的房产是指已经经过公证机关依法办理了公证手续的房产,这种形式的房产证明文件具有较高的法律效力,可以在诉讼过程中作为证据使用,公证过的房产在离婚分割时,往往能够获得更高的认可度,因为它被视为真实有效的产权证明。

在处理公证过的房产离婚时,应遵循以下基本原则:

确认房产所有权:

需通过法律途径确定该房产的实际归属,如果确属夫妻共有,则需要提交离婚协议书以及相关的公证书。

评估房产价值:

根据当时的市场行情,对公证过的房产进行合理估价,这一过程可能需要专业评估师出具报告。

签订书面协议:

在协商一致的情况下,夫妻双方可以就房产分割事宜签订书面协议,协议内容应包括但不限于房产的具体分割方式、支付方式等内容,并明确约定任何变更条款的生效条件。

申请分割登记:

按照法律规定,双方需到房产所在地的房地产交易中心办理房屋分割过户手续,还需要提供双方的身份证明、离婚证、结婚证等相关材料。

后续跟踪与监督:

分割完成后,双方还需定期关注房产的管理和维护情况,确保不会因为管理不善而引发新的争议。

忽略公证程序:

尽管公证过的房产在离婚分割中有一定优势,但部分人可能会忽视公证程序的重要性,直接采取其他方式进行财产分割,这样做不仅容易引起质疑,还可能导致分割结果不被法院认可。

过度依赖中介意见:

在某些情况下,当事人可能会过分依赖中介提供的建议,导致决策失误,建议在分割前多方面了解信息,必要时可寻求专业人士的意见。

忽视子女权益:

确保离婚后的房产分割方案能够兼顾子女的利益,避免因房产分割引发的后续矛盾,这要求双方在分割时充分考虑到子女的教育、生活等方面的实际需求。

公证过的房产在离婚分割中扮演着重要角色,它不仅是证明房产合法性的关键文件,也是实现公平合理分割的关键工具,当遇到此类纠纷时,应严格依照法律规定,谨慎对待每一个环节,以期达成最佳的解决方案。